ざわ…ざわ…。

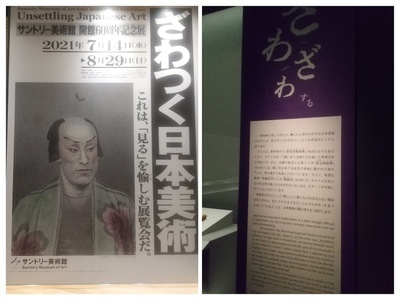

ある作品を見た時、「えっ?」「おっ!」「うわぁ…」などと感じたことはないでしょうか?本展では、こうした言葉にならない「心のざわめき」を、作品をよく見るための、大切なきっかけと捉えてみます。というのも、「いったい私は、この作品のどこにざわついたのだろう?」と考えることで、目の前の作品により一層興味を覚えるからです。(公式サイトより)

愉快な展示方法

どう考えても面白そうなタイトルの展覧会、行かないわけにはいきません。「心がざわつくような」展示方法や作品を通して日本美術のエッセンスを気軽に楽しんでほしいと公式サイトに書かれています。実際に体験してきた今、その心意気は十分に伝わってきました。

サントリー美術館 開館60周年記念展 ざわつく日本美術 展示構成

展覧会は第1章から第6章まであり、それぞれに面白いタイトルが付けられています。例えば第1章は「うらうらする」。うらうら…?と疑問符を浮かべながら会場を進んでいくと、普段は見えない裏側が見えるように鏡の上に置かれている焼き物や、裏側からも見えるように工夫されている屏風などがありました。

第2章「ちょきちょきする」は、絵巻が切られて掛軸になったもの等、初めの姿から途中で変わったものが展示されていました。もうこのあたりで既に色々と面白いのですが、こんな感じのちょっと不思議な展示がこのあとも続きます。

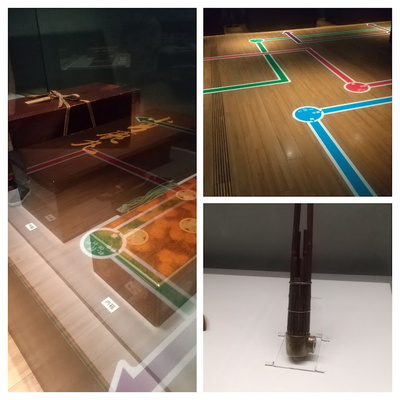

第4章「ばらばらする」では、本来セットであるはずの作品をあえてばらして展示するという大胆なやり方が繰り広げられていました。右の写真のように蓋だけポツンと置いてあって、これがなんの蓋であるかは裏に行けばわかるようになっています。面白いです。見ていて飽きません。

硯箱もばらして展示されています。組み合わせを当ててみようというパズルのような感じに。

右上の写真、美術館でこんな謎の床は見たことがありません。ここでは箱と中身が別々に(離れた場所に)展示されていて、床の線はその組み合わせを教えてくれるものです。右下の写真は楽器の「笙(しょう)」ですが、左写真のような煌びやかな箱に入っているようです。マトリョーシカのようにいくつもの箱に入れられて管理されているんですね…!

親しみやすい展覧会

サントリー美術館に行くのは2度目でした。前回行った時も同じことを思ったのですが、やっぱり解説文と展示の見せ方が面白いです。作品を説明する時に変えてはいけない名称部分などはありますが、それ以外の文章は易しくわかりやすくお茶目な印象を受けます。そして展示方法は言わずもがな、面白いです。日本美術に親しんでもらおうという思いが強く伝わってきます。

さらに、展覧会全体を通して「どういう風に見ても良いんだよ、好きなように楽しんでね」という空気があるように思いました。この空気感が私は本当に好きです。美術を楽しむ時に知識はあったらあったで楽しいと思いますが、なくても問題ないんだというメッセージを感じます。

感想を語る(残す)ということ

展覧会タイトルにもなっていますが、心がざわつく出会いをきっかけに興味を持ちに、気付いたら詳しくなっていたということもあると思います。

エピローグで書かれていたことも印象的でした。作品自体が持つ優れた魅力が、 それに相応しい言葉を生み出す。その意味で作品を彩る言葉は作品を観た時の心のざわつきを昇華したものと言える。作品を「見る者」が「語る者」になる時、作品を後世に守り伝える役割をも担っている。

私はこれを「展覧会に行った時の感想を残すこと」も同じだと捉えました。こうして行ったところの感想文をブログに残すことを少し前から始めているのですが、この行為にポジティブな意味を与えてくれたような気がして嬉しく思いました。

ただの感想文ではあるけれど、その展覧会がどんなものだったかを残す役割を少しでも担えているとしたら、それは嬉しいことです。私にとっては後から自分で読んでニヤニヤするという意味もあるのですが、これからも感想文は続けていこうと思いました。

------------------------

美術館関連の感想まとめは【こちら】からどうぞ